脳卒中センター

当院では2015年1月より脳神経外科医、脳血管内治療医、脳神経内科医を中心とした専門スタッフ、専任の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、薬剤師が「脳卒中センター」を構成し、入院初日から密度の高い治療・看護・リハビリテーションを行う体制を整えています。

さらに2015年10月の病院移転後よりSCU(stroke care unit:脳卒中専門集中治療室)5床を併設し、脳卒中の超急性期の集中管理を行い、脳卒中を生じた患者様により良い脳卒中急性期医療を提供できる体制を整えています。

患者様の家庭復帰、社会復帰に寄与できるよう、回復期リハビリ病院やかかりつけ医との連携をとりながら包括的医療を行っています。

脳卒中センターの特長

24時間365日の脳卒中診療体制

当院では、脳卒中担当医(脳神経外科医もしくは脳神経内科医)が毎日当直することにより24時間365日脳卒中救急を受け入れています。堺市内だけでなく、住之江区や東住吉区、平野区、松原市、狭山市など周辺市区町村よりの救急も広く受け入れています。

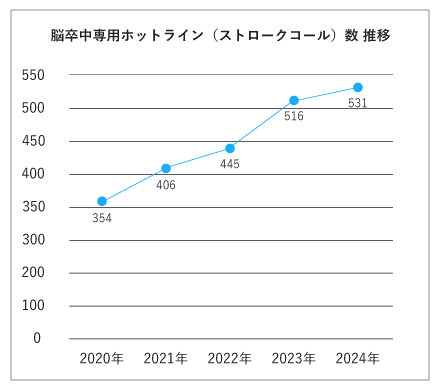

2016年8月からは脳卒中コール(脳卒中専用ホットライン)を導入し、脳卒中を疑う患者様の救急隊からの依頼を直接脳卒中担当医が24時間体制で受けることにより、迅速に搬入の可否を判断し、患者様が搬送される前に放射線科や救急外来の体制を調整することで、MRIを含む画像診断や検査などを搬入後間断なく行うことが可能になっています。

2016年10月には最新の3.0T(テスラ) MRIが導入され、CT、MRI共に2台体制となったことで、脳卒中を疑う患者様の画像診断をお待たせすることはほとんどなくなっています。数分を争って治療することが求められる超急性期の脳梗塞など脳卒中を治療する上で強力な武器となっています。

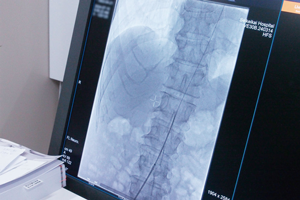

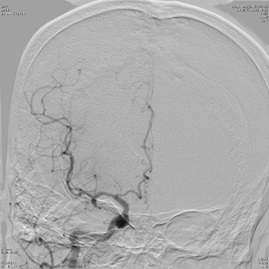

脳卒中担当医が常に診察することで、rt-PA 静注療法、脳血管内手術、脳神経外科手術の必要性を適切に判断し常に施行可能な体制を整えています。(写真は脳血管内治療の様子)

最新鋭の血管撮影装置

2024年7月、最新鋭の血管撮影装置「ARTIS icono D-Spin」を導入しました。この装置は従来の血管撮影装置と比較し患部撮影画像の精密さ、動作スピード、操作性が特に優れています。

血管内治療において治療時間の短さや緻密さ・正確さは最も重要な部分です。経験豊富な脳血管内治療専門医がこの「ARTIS icono D-Spin」を使い治療をおこなうことで、これまで以上に安全・安心かつ質の高い医療の提供が可能になります。

導入後のメリット・治療の質・安全性の向上

短時間での高精密画像と3D撮影が可能となったことで、頭蓋骨内の状態変化を細部まで鮮明に確認しながら処置を行うことができます。

これらの技術を用いた画像撮影時間の大幅な短縮は撮影時の患者さんの負担の軽減し、放射線被ばく量の低減へと繋がります。

附属の補助機能(アプリ)の充実

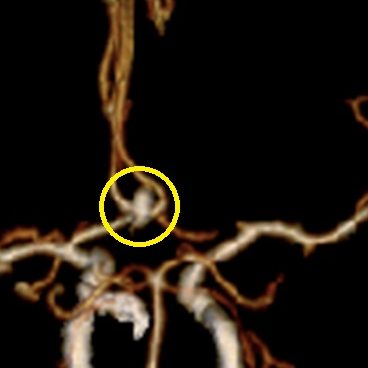

動脈瘤のサイズや血管の測定など、様々なアプリが登載されており、それらを駆使することで治療の精度、安全性、スピードが向上。より質の高い救急医療の提供が可能になりました。

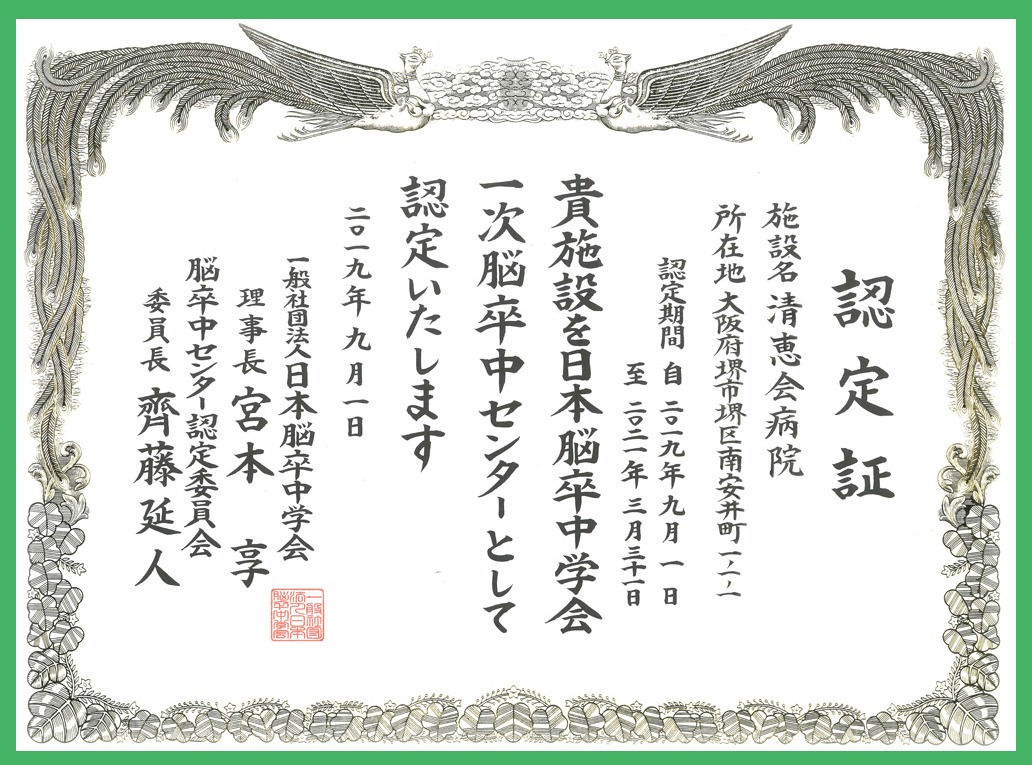

日本脳卒中学会認定 一次脳卒中センター(PSC)認定施設

「一次脳卒中センター(PSC)」とは、地域の医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間365日、脳卒中や脳卒中が疑われる患者を受け入れ、急性期脳卒中担当医師が患者搬入後、迅速に診療を開始できる一般社団法人日本脳卒中学会が認定した施設のことです。

清恵会病院は、日本脳卒中学会が定める条件をすべて満たし一次脳卒中センターとしての認定を受けた施設です。

脳卒中などの超急性期医療は時間との戦いであり、救急現場における適切な判断により一刻も早い治療の開始が必要とされます。

このような超急性期医療にも即時対応できるよう、SCU(脳卒中集中治療室・脳卒中ケアユニット)5床を保有し、365日24時間体制で脳卒中診療医が常駐、開頭手術から血管内治療など脳外科的手術に対応可能な体制を敷いています。

| 1) | 地域の医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間365日、脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中診療担当医が、患者搬入後可及的速やかに診療(rt-PA静注療法を含む)を開始できる。 |

|---|---|

| 2) | 頭部CTまたはMRI検査、一般血液検査と凝固学的検査、心電図検査が施行可能である。 |

| 3) | 脳卒中ユニット(SU)を有する。 |

| 4) | 脳卒中診療に従事する医師(専従でなくても良い、前期研修医を除く)が24H/7D体制で勤務している。 |

| 5) | 脳卒中専門医1名以上の常勤医がいる。 |

| 6) | 脳神経外科的処置が必要な場合、迅速に脳神経外科医が対応できる体制がある。 |

| 7) | 機械的血栓回収療法が実施できることが望ましい。実施できない場合には、血栓回収脳卒中センターや包括的脳卒中センターとの間で、機械的血栓回収療法の適応となる患者の緊急転送に関する手順書を有する。 |

| 8) | 定期的な臨床指標取得による脳卒中医療の質をコントロールする。 |

専門的スタッフによる脳卒中チーム医療体制

脳卒中専門医、看護師、薬剤師、放射線科、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、そして医療ソーシャルワーカー等の各種専門職が協力して集学的な脳卒中チーム医療を推進し、急性期から回復期、そして慢性期脳卒中治療への円滑な移行を図ります。

総合内科と連携した再発予防

脳卒中の7割を占める脳梗塞や2割を占める脳出血の主な原因は高血圧、糖尿病、高脂血症によって引き起こされる動脈硬化や心房細動と呼ばれる不整脈です。従って再発予防にはこれらの疾患をきちんとコントロールすることがとても重要です。

当院では糖尿病内科や循環器内科など専門内科と協力して脳卒中の再発予防に取り組んでいます。

疾患の解説と治療

日本人の3大疾病の一つである脳卒中とは、脳の血管になんらかの障害が突然起こることによって発病する病気の総称です。我が国の脳卒中による死亡者は年間約13万人で死亡原因の第4位、寝たきりとなる原因の第1位を占める重大な疾患です。

「脳卒中」にはいくつかの種類がありますが、主なものとしては次のように分けられます。

- 脳梗塞

- 脳の血管がつまる

- 脳出血

- 脳の中の細い血管が破れて出血する

- くも膜下出血

- 脳の表面の大きな血管に出来たコブ(脳動脈瘤)が破れて出血する

中でも全脳卒中の7割を占める脳梗塞に対しては、近年、超急性期の治療の有効性が示され、当院でも積極的に取り組んでいます。発症後4.5時間以内であれば血栓溶解剤静注療法(rt-PA 静注療法)、発症後8時間以内であれば脳血管内治療と呼ばれるカテーテル治療で血栓回収を行い、閉塞した血管を再開通させることで神経症状が改善する可能性が高くなります。

脳卒中ガイドラインによると、脳卒中の治療は急性期から専門病棟で行うことで、死亡率の減少、入院期間の短縮、自宅退院率の増加、日常生活能力の質の改善などが明らかにされています。

脳梗塞(のうこうそく)

脳卒中の7割を占める脳梗塞の急性期治療は点滴治療や内服治療により脳梗塞の拡大を防ぐ保存的治療が中心です。しかし、近年、rt-PA 静注療法や脳血管内治療による血栓除去術のような超急性期治療の有効性が示され、当院でも積極的に取り組んでおります。

脳梗塞に対する超急性期治療

1.rt-PA 静注療法について

脳卒中のうち、脳の血管が詰まり、脳に血液が流れなくなって脳が壊れてしまうものを脳梗塞と言います。この詰まった血管を早期に再開通させると、脳梗塞になる脳の量を減らすことができ、その結果、麻痺や言語障害などを劇的に回復させたり、症状を軽くできます。そのため、脳梗塞による麻痺や言語障害などの症状が起こってから4.5時間以内であればrt-PA(recombinant tissue-plasminogen activator:組織プラスミノゲン活性化因子)製剤による、血栓溶解剤療法(rt-PA 静注療法)の対象となる可能性があります。

ただし、rt-PA 静注療法は脳梗塞を治す治療ではなく、詰まった血管を再開通させる治療なので、発症から4.5時間以内であっても、すでに広範囲な脳梗塞が出来ている場合には、脳梗塞内の出血(出血性梗塞)を起こす危険性も高いので適応となりません。この治療の適用には、脳卒中専門医など脳卒中の診療経験が豊富な医師による慎重な判断が必要です。当院では24時間365日、常に脳卒中担当医による迅速かつ適切な判断が可能です。

全国調査(J-MARS)によるとrt-PA 静注療法を行うことにより、3ヶ月後に身の回りのことが介助なしに行える患者様の割合は33.1%でした。つまりrt-PAを投与することで、3人に1人は日常生活をご自分で行うまで回復できました。一方、症状が出るような頭蓋内出血(症候性頭蓋内出血)の頻度は、投与後36時間以内が3.5%、3ヶ月後が4.4%でした。3ヶ月以内の全死亡率は13.1%、症候性頭蓋内出血による死亡率は0.9%でした。

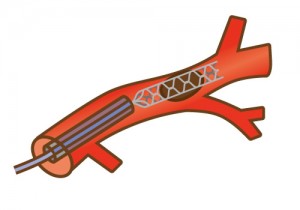

2.脳血管内治療について

2014年10月に MR CLEAN、2015年2月に ESCAPE、EXTEND-IA、SWIFT PRIMEと呼ばれる海外の計4件のランダム化比較試験の成績が相次いで発表され、前方循環系の主幹動脈(内頚動脈、中大脳動脈近位部)閉塞による急性期脳梗塞に対して、rt-PA 静注療法を含む内科治療に加えて脳血管内治療(カテーテル手術)による血栓回収療法を施行することにより、内科治療単独の場合よりも90日後の日常生活自立度が有意に改善したと報告されました。

そこで当院では2名の脳血管内治療専門医によりrt-PA 静注療法の適応にならなかった超急性期の患者様、あるいはrt-PA 静注療法を行ったにもかかわらず脳卒中症状が改善しない患者様で、麻痺や言語障害など脳卒中症状を発症して8時間以内の脳の主幹動脈(太い動脈)が詰まったことによる脳梗塞の患者様に対しては、脳血管内治療による血栓回収療法を積極的に行っております。しかし、rt-PA 静注療法と同じく、すべての患者様が適応となるわけではありません。また、固い血栓や大きな血栓などで、どうしても血栓が回収できないことがあったり、再開通できてもすでに脳梗塞が完成してしまっていて、症状が改善できないこともあります。

血管内の血栓を、ステントの網目でからめ取って回収する

脳内出血

脳内出血とは脳の実質内に出血を起こした状態です。突然発症し救急搬送されます。脳卒中発作の約10%を占めます。脳内出血の内60%は高血圧が原因で起こります。死亡率は全体で26%に達し、生存者の70%は何らかの後遺障害を残します。症状は出血の生じた場所によりますが、意識障害や片麻痺、失語症など様々です。

治療は血圧管理や止血剤の投与など内科的治療が中心となります。しかし、一部の患者様では手術治療が必要となることがあります。 手術法としては、全身麻酔下に頭蓋骨を一時的に一部開けて、脳内血腫を取り除く方法(開頭脳内血腫除去術)や、局所麻酔下にCTで血腫の位置を正確に計測し、頭蓋骨に小さな穴を開けて血腫を吸引除去する方法(定位的脳内血腫除去術)、脳内出血によって生じた急性水頭症に対する局所麻酔下に行う脳室ドレナージ術などがあります。

いずれの治療も脳内出血によって壊れてしまった脳を治す治療ではなく、脳の状態を少しでも良い状態に保ち、脳損傷の悪化を防ぎ、リハビリの効果を最大限に引き出すことを目的として行われます。

くも膜下出血

~急性期治療~

突然の頭痛や意識障害、麻痺などで発症するくも膜下出血は脳の動脈の分岐部にできたコブ(脳動脈瘤)が破裂することによって生じます。一度破裂した脳動脈瘤は再破裂を繰り返して患者様の状態を悪化させます。そこで、くも膜下出血急性期治療の第一段階は再破裂を予防することです。

治療法としては開頭による脳動脈瘤頚部クリッピング術と脳血管内治療(カテーテル手術)による脳動脈瘤のコイル塞栓術があります。当センターではどちらの治療も可能ですので、脳動脈瘤の部位や形状、患者様の状態に応じてより適切な治療を選択しています。

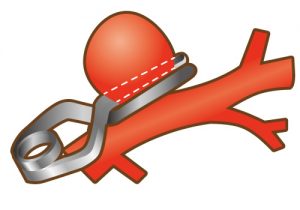

開頭脳動脈瘤頸部クリッピング術

全身麻酔下に、頭蓋骨の一部をはずして脳の表面を露出し、顕微鏡下に脳の溝や骨との隙間を徐々に開いて、脳動脈瘤に到達します。そして、脳動脈瘤の根元に金属性のクリップをかけて、脳動脈瘤内へ流入する血流を遮断し、再出血を予防しようとする治療方法です。この手術は、脳動脈瘤の再破裂の予防法として、最も確実性が高く、手術手技も確立されたものです。

クリップをかけて脳動脈瘤への血流を遮断する

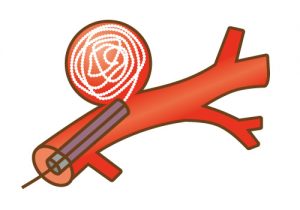

血管内治療 脳動脈瘤コイル塞栓術

脳動脈瘤コイル塞栓術は、カテーテル(細いチューブ)を足の付け根の大腿動脈から挿入し、レントゲンで透視下にカテーテルを頚部の動脈まで誘導します。続いて、このカテーテル内にマイクロカテーテルと呼ばれる非常に細いチューブを通し、レントゲンで透視下に脳動脈瘤内まで誘導します。このマイクロカテーテルを通して塞栓物質(極めて細いプラチナ製コイル)を脳動脈瘤の中に詰め、脳動脈瘤内に血液が流れ込むのを遮断することで再破裂を予防します。

脳動脈瘤の中にコイルをつめて、血液が流れ込まないようにする

~くも膜下出血の手術後に乗り越えなければならない問題点~

脳血管攣縮(のうけっかんれんしゅく)

くも膜下出血を発症すると、発症後3日目から2週間目位までの間、脳の血管が縮こまる状態を起こし、脳の血流が低下する状態を生じます。これを脳血管攣縮(れんしゅく)と言います。その程度が重症だと脳梗塞を生じて手足の運動麻痺や言語障害、意識障害を生じたり、死に至ることもあります。そこで、くも膜下出血後は基本的には2週間程度は厳重な点滴管理と監視が必要です。

水頭症

くも膜下出血により脳で作られる水(脳脊髄液)の流れや吸収が障害されて,脳室に髄液が過剰に貯留し,水頭症という状態を生じることがあります。

その程度によっては意識障害を生じることもあるので、発症後2週間程度は脳室ドレナージや脊髄ドレナージなどで髄液循環の管理をしたり、発症後1ヶ月以上続く場合には全身麻酔下に脳室腹腔短絡術を行わなければならなくなることがあります。

脳血管内治療とは?

脳血管内治療とは、カテーテルと呼ばれる細い管を血管の中を通して病変まで誘導し、病変を治療する方法で、近年注目を集めています。脳血管内治療の特徴は何と言っても「切らずに治す」ことです。そのため基本的には局所麻酔で可能であり患者様の負担が非常に小さく、治療後の安静期間も少ないため入院期間も短くなります。 脳血管内治療は主にくも膜下出血や脳梗塞のような脳卒中の治療及びその予防に使われています。くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対しては従来全身麻酔下での開頭手術で治療されていましたが、当院では患者様の状態や脳動脈瘤の位置、大きさ、形状によって、開頭手術と脳血管内治療のうち最適と思われる治療手段を選択して治療するようにしています。 また、脳梗塞に対しては、発症から4.5時間以内であればtPA静注療法と言う血栓を溶かす薬によって治療を行った上に、MRIにて脳の主幹動脈(内頚動脈や脳底動脈など太い動脈)の閉塞が見つかれば、脳血管内治療により速やかに血栓を取り除くことによって脳梗塞の悪化を止めるだけでなく、劇的な神経症状の改善を期待できるようになっています。

また、頚動脈狭窄症に代表される脳血管の狭窄病変(細くなっていること)による脳梗塞の予防のためにステント留置術も積極的に行い脳卒中の予防にも努力しております。 当院の脳血管撮影装置は米国のGE Healthcare社の新型であり、常に2方向からの透視による病変の確認をしながら治療を行うことが出来ます。

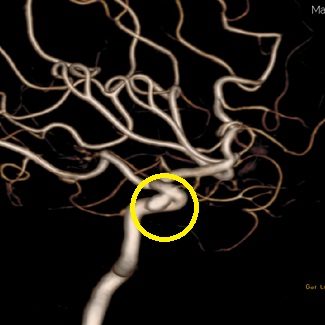

当科で治療した年々大きくなった大型脳底動脈瘤の3次元脳血管撮影像です。脳動脈瘤と周囲の血管の状態が非常によく分かるため、術前に十分な検討が可能でした。

正常の脳底動脈の血流は維持されている。

症例

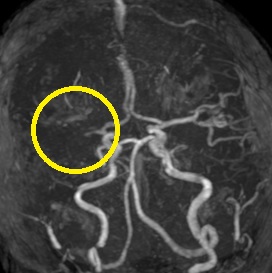

超急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(t-PA治療)

ろれつ困難と左半身重度麻痺のため当院に救急搬送となった患者様に対し、発症2時間30分でt-PAの投与を開始。t-PA開始1時間半後に左麻痺とろれつ困難は回復し始め、翌日には症状は消失。t-PA後のMRA検査で閉塞血管の完全再開通を認め、発症から2週間後に神経症状なく退院。

(来院時MRA検査画像)

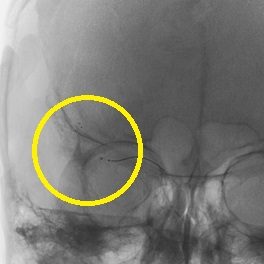

ソリティア(ステント型血栓除去器具)による超急性期血管内治療

突然の意識障害と左半身重度麻痺で発症した右内頚動脈閉塞例。発症から 5 時間が経 過しており、t-PA 治療の適応外であったため緊急で血管内治療を施行。治療開始後速やかに完全再開通を得た。術後左麻痺は残存したが意識障害は回復。

脳動脈瘤に対するコイル塞栓術

瘤内塞栓にて動脈瘤への血流は認めない

脳動脈瘤に対する頸部クリッピング術

脳動脈瘤への血流はクリップで完全に遮断されている

治療実績

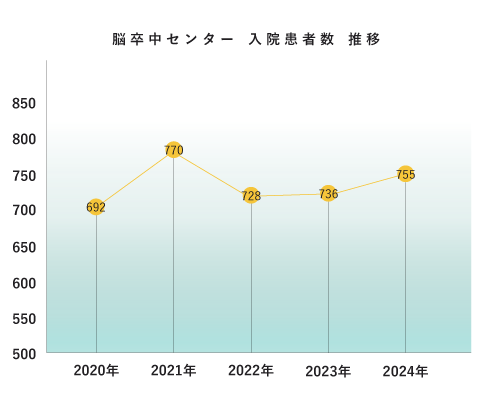

脳卒中センター入院患者数

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 脳梗塞 | 341 | 352 | 341 | 357 | 322 |

| 脳出血 | 103 | 177 | 104 | 126 | 101 |

| くも膜下出血 | 29 | 27 | 32 | 24 | 35 |

当院で行っている脳血管障害の手術件数

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 直達手術 | 43 | 38 | 49 | 42 | 64 |

| 脳血管内治療 | 109 | 106 | 127 | 107 | 103 |

- 「直達手術」は開頭(切る)手術。

- 「脳血管内治療」は開頭せずカテーテルなどを使用し行う手術。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| t-PA静注療法 | 42 | 37 | 35 | 44 | 24 |

脳卒中のリハビリテーション

脳卒中治療にあたっては、手術治療や点滴治療と同様に、重要となるリハビリ治療にも積極的に取り組んでおります。理学療法士、作業療法士、言語療法士がおり、患者様個々の状況に応じた訓練を発症早期から行っています。

長期のリハビリが必要な場合には、回復期リハビリテーション病棟のある清恵会三宝病院に転院して継続的なリハビリ治療を行うこともでき、最大限の効果が得られるよう努力しています。

リハビリテーションの役割

リハビリテーションセンターでは脳卒中による様々な障害にアプローチし、患者様がよりよい生活ができるよう一緒に目指します。個々の患者様の身体機能を最大限に伸ばし、日常生活の自立度(自分で行えること)を向上させ、脳血管障害の患者様がより質の高い生活を営むことが出来るようにお手伝いしています。

リハビリテーションの流れ

一般に脳卒中リハビリテーションは急性期、回復期、維持期に分けられます。当院は急性期病院ですので、主に急性期のリハビリテーションを行います。回復期リハビリテーション病院でのリハビリに向けて、担当医と理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、医療ソーシャルワーカーなどがそれぞれの専門性を発揮し、できるだけ速やかに患者様の最大の能力を引き出すべく効率的に行われます。

学会認定・認定医・専門医の状況

- 日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院

- 日本脳神経外科学会専門医研修プログラム連携施設

- 日本脳卒中学会 脳卒中専門医3名・指導医2名

- 日本脳神経血管内治療学会 専門医2名・指導医1名

- 日本脳神経外科学会 指導医3名・専門医4名

- 日本脳卒中の外科学会技術指導医2名